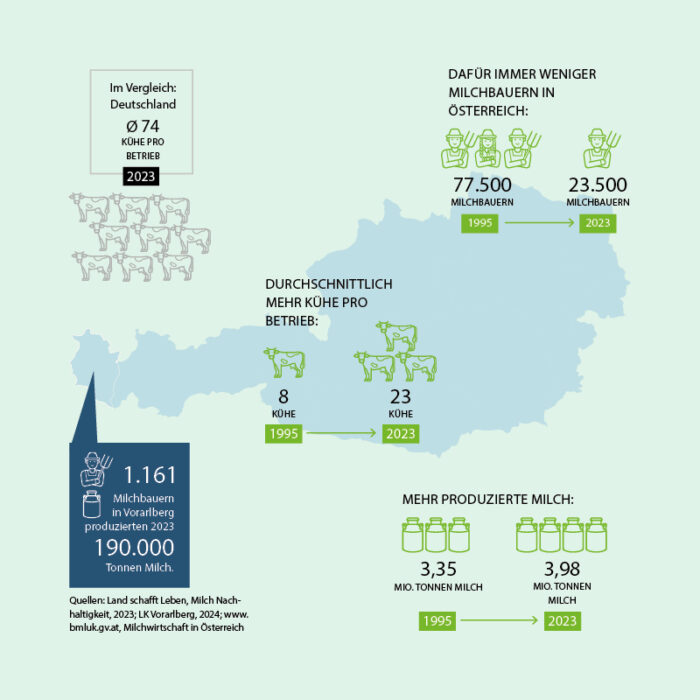

Milchbauern in Österreich im Vergleich:

„Bur ist nicht gleich Bur.“ So haben die unterschiedlichen landwirtschaftlichen Erzeugnisse nicht nur bestimmte klimatische und topografische Voraussetzungen, sondern erfordern auch das Wissen und das Können der einzelnen Landwirtinnen und Landwirte. Österreichs Berglandschaften sind ideal für Grünlandwirtschaft, deshalb ist die Milchwirtschaft mit einem Anteil von 19 Prozent an der landwirtschaftlichen Produktion der bedeutendste landwirtschaftliche Sektor in Österreich. Die typische Form des österreichischen Milchbetriebes ist der von einer Familie über Generationen hinweg geführte, kleinstrukturierte Bauernhof.

Die Arbeit ist fordernd und zeitintensiv, besonders da viele Bäuerinnen und Bauern den Hof als Nebenerwerb führen. So werden die Milchproduzent:innen immer weniger, die Betriebe dafür größer – sind im internationalen Vergleich aber immer noch sehr klein. Das fordert oft den Einsatz der gesamten Familie über das ganze Jahr. Dennoch liefern Österreichs Milchproduzent:innen nicht nur beste Qualität, sondern setzen auch auf höchste Tierwohl- und Nachhaltigkeitsstandards und haben im Vergleich zu anderen Ländern einen kleinen ökologischen Fußabdruck.

Quellen: www.bmluk.gv.at, Milchwirtschaft in Österreich; Land schafft Leben, Zukunftschance

Milchbetrieb, 2023; Land schafft Leben, Milch Nachhaltigkeit, 2023; Statistik Austria, Kuhmilchproduktion, 2023, selbst gerechnet; Grüner Bericht 2024

Durchschnittlicher Tagesablauf

Die Milchproduzent:innen sind sieben Tage die Woche von morgens bis abends im Einsatz. Der Tagesablauf der einzelnen Milchproduzent:innen in Österreich variiert natürlich stark nach Größe, Erwerbstätigkeit und Hofstruktur, durchschnittlich können die Tage aber so aussehen:

Melken

Das Melken gehört zum fixen Tagesablauf der Bäuerinnen und Bauern. Üblicherweise gehen sie zweimal täglich in den Stall, immer zur selben Uhrzeit, da die Milchproduktion der Kühe auf diese Zeiten ausgerichtet ist. Früher mussten die Kühe von Hand gemolken werden, ein anstrengender und langwieriger Vorgang.

Heute üblich ist die Verwendung von Melkmaschinen, die händisch ans Euter der Kuh angeschlossen werden. Neu finden auch „Melkroboter“ Einzug in größere Betriebe, die den Melkprozess automatisieren, und rund um die Uhr arbeiten können.

Milchabholung

Jeden oder jeden zweiten Tag wird die gemolkene Milch vom Tankwagen der Sennerei abgeholt. Bei einigen kleinen Sennereien liefern die Bauern sogar selbst ihre Milch. In der Sennerei wird die Lieferung auf Hemmstoffe überprüft. Viele Sennereien – insbesonders in Vorarlberg – sind als Genossenschaft aufgebaut, so sind sie nicht nur Lieferanten, sondern auch Beteiligte.

Weiden

Für die Milchproduktion brauchen Kühe viel Futter. Milchkühe können im Sommer bis zu 100 Kilogramm Gras pro Tag fressen. In Vorarlberg werden ca. ein Drittel der Milchkühe im Sommer gealpt. Im Winter bleiben die Kühe im Stall und werden mit Heu oder Silage gefüttert.

Hof- & Feldarbeiten

Da die meisten Betriebe ihr eigenes Futter erzeugen, müssen die Felder bewirtschaftet werden. Je nach Jahreszeit und Futtermittel müssen Gülle und Dünger ausgefahren, die Wiesen gemäht, oder auch Silage eingefahren, Traktoren gewartet und administrative Arbeiten verrichtet werden.

Direktvermarktung

Immer mehr Produzenten setzen auf Direktvermarktung und haben oft auch einen eigenen kleinen Hofladen oder Milchautomaten direkt am Hof, der zusätzlich befüllt und betreut wird.

Quelle: www.lko.at: Österreichs Milchwirtschaft ist nachhaltig und umweltschonend, 2022 –

Melkroboter – Vorteile und Herausforderung 2024; www.vorarlberg.at, lebendige-alpwirtschaft, 2024

Veröffentlicht am 24.07.2025